食材ととことん向き合う

ホテルでの修行時代、「毎日食材を食べられる場所にいるんだから、一口でもいいから多く口に運べ」と、先輩シェフに言われたことがいまの自分をつくったという髙良シェフ。

「高校を卒業して、新しく開業した『ホテルメトロポリタン』に入社したのが僕の料理人としてのキャリアの始まり。最初は洗い場からのスタートでした。有名ホテル出身のシェフが何人もいて、今思うととてもレベルの高い現場。そのシェフたちから教えてもらったのが、食材への向き合い方でした」

髙良シェフが洗い場から調理場へ移ったころ、朝食用のサラダの仕込みで来る日も来る日もレタスを黙々とちぎっていたときに言われたのが、冒頭の先輩シェフからの「一口でもいいから多く口に運べ」という言葉。

朝食の時間に間に合わせることしか考えていなかったときに「毎日食べろ」と言われ続けたが、「これはいつもより甘みがあるから旬の時期かなとか、この時期は水っぽいな、と次第に感じるようになり、食材の旬や持ち味を知るきっかけになりました」

やがて、お客さまに出せるものと出せないものの違いがわかるようになり、出せない部分はまかないに活用するという習慣が身につく。「食材に触れるってこういうことだ」ということを学んだ。

先輩のシェフたちが試作した料理や、自分で練習のために作ったオムレツなどを残さず食べるようになったのもこのころから。

「それはただの試作品ではなく、料理のヒントがいっぱい隠れている大切なもの。体に染みつくほどに食材に触れる習慣を身につけ、さらに自分の味覚を広げることができました。とても貴重な経験でしたね」

レストランでは見た目の美しさも重要で、そのために素材のサイズを揃えることも必要だが、髙良シェフの店ではそのときに出る野菜の切れ端も「ぜんぶ食べる」のだという。

「野菜の切れ端はゴミではないんですよ。もともとはひとつの野菜。それぞれにちゃんと役割があり、活用できるんです。見栄えをよくするために素材を成形した、で終わるんではなくて、表でいい格好をしたぶん、裏でもちゃんとしないとね」と、お店では真空パックを使った下ごしらえや調理法を取り入れて、野菜の切れ端を活用した新たな加工品も作っている。

「真空パックに、にんじんの切れ端や塩、バターなどを合わせて、ペーストをすぐに作れる状態にしてストックする。そうしておけば、お客様に苦手な食材があったり、メニュー変更が必要になったりしたときに、差し替えるスープにしたり、ゼラチンを加えてムースにしたりすることもできます」

レストランという自分の足元から食の未来を考え、飽くなき探究心を持って、おいしいを叶えるための食材の活用に日々向き合っている。

トリュフもにんじんの皮も「等しく大切」

髙良シェフは、前職の「銀座レカン」総料理長時代、店の大改装で2年半休業となった時間を利用して、精力的に全国の生産者のもとを回ったことでも知られている。

「いい食材を納めてくれる生産者さんがいて、料理人は初めて自分の料理を表現することができるんです。ありがたいことに、今、店で仕入れている生産者さんは僕と20年以上もおつきあいいただいているところが多いんですよ。今だって産地に足を運んでいます」

「修業時代から使っている包丁など愛用の道具はありますが、料理で一番大切な道具は『食材』かもしれない。だから、料理人が厨房で頑張っているだけでは、納得のいく料理をお出しすることはできません。『生産者の◯◯さん』、『業者の◯◯さん』に日々、良質な食材を納めてもらってこそのレストランです」

積み重ねてきた信頼があるから、食材を簡単に捨てられるはずもない。若いスタッフともこの過程を共有し、思いを分かち合う。

「塩ひと粒から、にんじんの皮、そしてキャビア、トリュフまですべてが同じく大切ですから」

「ちょっと物事をひいて大きいことをいうと、フードロスはこれから大きな問題になるでしょう。そこに向けて私たちがまずできることは、食材に感謝することを当たり前として、簡単には捨てず、活用するということ。それだけではなくて、生産者さんとの絆を育てることも、食材や食文化を大切にすることにつながると思っています。うちのお店は残りものが本当に少ない。若いスタッフはまかない作りの食材調達にいつも困っているくらいです」

100年先まで見据えて、

いま何ができるかを考える

22歳のときに渡仏、「ラ・プティット・クール」「オンブルモン」「パン・アデュール・エ・ファンテジ」といった名店でフランス料理の研鑽を積んだ髙良シェフ。

「フランス各地で修行をしたときに感じたのは、食材をすべて使いきるという精神。骨と筋が出たら、骨でフォン・ド・ヴォーやブイヨンをとったり、筋のうまみでソースを作ったり。魚をおろしたら、骨からとっただしで作ったソースを添えることもある。捨てていたのは玉ねぎの皮ぐらいでした。それぐらいすべてを使いきることがフランス料理のもともとの精神。このフランスの食文化は、日本の食文化にも通じるものがありますよね。その食文化のサステナビリティを支えていくことが何より大事なことだと思っています」

食材の食べ合わせや、相性のいい組み合わせも、「先人からの学びがそのまま生かされている」と語る髙良シェフ。

「レストランの料理には、おいしさや楽しさが優先されます。なので、栄養バランスを第一に考えて料理を構成するわけではないのですが、調べてみると結果的にバランスがとれていることが多い。旬の食材を見ながら色を揃えて料理を考えることもありますが、そうすると味の調子が自然と合って、さらには先人がやってきた組み合わせだったりする。何だ、前にもうやってるんだ!って、昔からやってきたことが理にかなっていることに気づかされますね。こうした知恵も次の世代に伝えていきたいことです」

こういった日々の行動が大切であるとはいいながら、食のサステナビリティにつながる取り組みは、明日、明後日に結果が出ることではないとも言う。

「自分が死んだあと、50年、100年先を見据えて、いま何ができるかを考えること、現状を見直すことが大切になってきます。日本の食文化に関係している一部の『クジラ』『まぐろ』は、現在、絶滅の危機に瀕していると言われていますね。だからといって一切獲ってはいけない、という極端なことではないように思っています。枯渇しそうな資源は、今は少し我慢して、将来を長い目で見つめ、状況を見ながら採る量を減らしたり増やしたりバランスをとれば、種の保存も食文化の存続も両立できる。将来のために何をすべきかを考え、できることを行動に移していく。継続的に取り組めることをもっと考えるべきだと思います」

髙良 康之

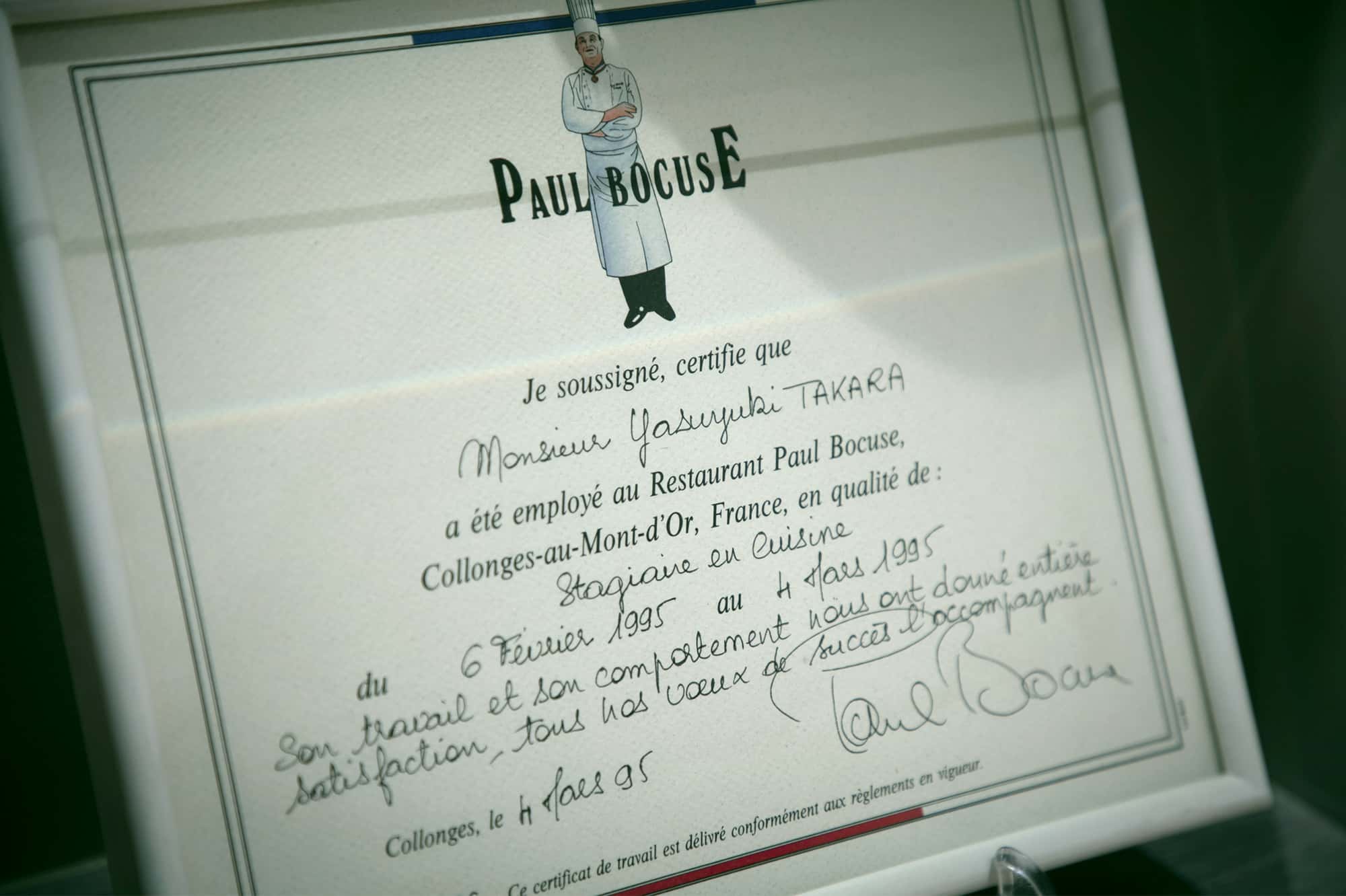

フランス料理店「レストラン ラフィナージュ」オーナーシェフ。東京生まれ。池袋「ホテルメトロポリタン」を経て、1989年渡仏。フランス各地で2年間研鑽を積む。帰国後は、赤坂「ル・マエストロ・ポール・ボキューズ・トーキョー」、日比谷「南部亭」、「ブラッスリー・レカン」、「銀座レカン」で腕をふるい、2018年に自身の店「レストラン ラフィナージュ」をオープン。

取材日/2018年11月